| Navegación |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Combitubo. Una alternativa a la intubacion de la via aerea .1

Combitubo. Una alternativa a la intubación de la vía aérea

Combitube. An alternative to intubation for airway

Agustín Míguez Burgos. D. U. Enfermería FREMAP CIUDAD JARDIN. Sevilla. D.C.C.U. Distrito Sevilla.

Damián Muñoz Simarro. D. U. Enfermería D.C.C.U. Distrito Sevilla.

Susana Tello Pérez.

RESUMEN

El “Combitubo” se ha establecido firmemente en Europa como dispositivo para el abordaje de la vía aérea difícil y la reanimación cardiopulmonar realizados por personal no especialista. Tiene ventajas y desventajas concretas, pero lo más importante es quizá familiarizarse con su uso. Al contrario que la liberación de la vía aérea con mascarilla laríngea que se emplea habitualmente cómo alternativa a la intubación, el “Combitubo” sólo se emplea ocasionalmente en circunstancias difíciles. Todos los expertos en tratamiento de la vía respiratoria deberían conocer varias vías aéreas auxiliares y confiar en que sabrán utilizar la mejor de que dispongan en tiempo de crisis. Por ello, deberían conocer a fondo el “Combitubo”. En este artículo describimos el “Combitubo” y hacemos una recopilación de sus principales indicaciones y ventajas con respecto a otras alternativas.

1.- INTRODUCCIÓN.

La evaluación y manejo rápidos de las estructuras respiratorias son vitales en la resolución exitosa de las urgencias de la vía aérea. La intubación endotraqueal es la opción ideal para realizar el control y aislamiento de la vía aérea, bien por necesidades en la ventilación del paciente, bien para prevención de posibles obstrucciones. Sin embargo, se requiere de entrenamiento especial y continuo para adquirir destreza en esta técnica. Por otro lado, este procedimiento puede verse dificultado debido a diferentes circunstancias, algunas de ellas relacionadas con características anatómicas del paciente (obesidad, etc.), posición del mismo (sentado, etc.) y otras. Además, con cierta frecuencia se observa que el tubo endotraqueal es insertado inadvertidamente en el esófago, lo cual puede llevar a complicaciones e incluso muerte del paciente.

Estas dos situaciones mencionadas (intubación difícil e intubación esofágica) se dan frecuentemente en el escenario extrahospitalario. La experiencia, conocimientos y destreza del operador son los elementos más importantes en el resultado final de este tipo de urgencias. Por esta razón, es necesario diseñar un plan de manejo y disponer de dispositivos que brinden un alto porcentaje de éxito y seguridad. Las alternativas más habituales a la intubación endotraqueal suelen ser la mascarilla laríngea y el balón de resucitación, pero no siempre se pueden utilizar estas alternativas (quemaduras faciales, grandes destrozos en zona oral, etc.), es en estos casos donde nos será de muchísima utilidad el Combitubo o tubo esófago-traqueal.

Aunque su concepción data ya de hace más de 15 años, el uso del Combitubo se ha generalizado en Europa recientemente. Después de su inclusión durante algún tiempo en el algoritmo de Vía Aérea Difícil de la Sociedad Americana de Anestesiología, ha aparecido a comienzos de este siglo en las Directrices del Consejo Europeo de Reanimación sobre Tratamiento Avanzado de la Vía Respiratoria. Tiene diversas ventajas sobre otras vías aéreas del mercado, cómo son: Ocluye el esófago mediante un manguito distal y permite “drenar” el contenido el contenido esofágico y gástrico a través de una de las dos luces, esto también sirve como protección frente a posibles roturas esófago-gástricas, cuando las presiones internas del estómago son excesivas. Es posible ventilar con presiones elevadas en la vía aérea, y además, puede insertarse con el cuello fijado en posición neutra, lo cual es muy útil para víctimas con traumatismos.

2.- COMBITUBO: DESCRIPCIÓN

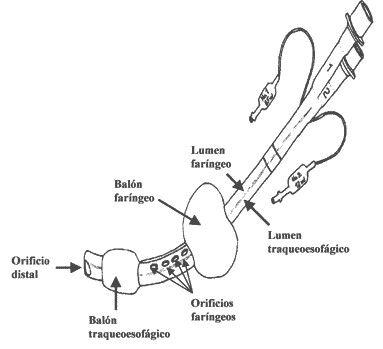

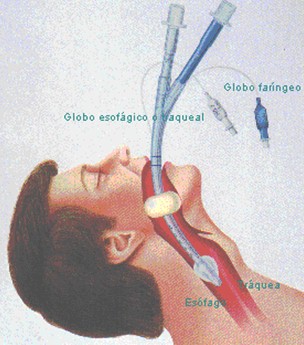

A diferencia del tubo endotraqueal, que sólo funciona cuando es correctamente insertado en la tráquea, el Combitubo puede ser insertado tanto en la tráquea como en el esófago, logrando ventilar los pulmones en cualquiera de los dos casos. El Combitubo es un tubo de material plástico similar al tubo laríngeo pero con doble luz y dos balones. Cada una de estas luces tiene una conexión proximal y una apertura distal, uno de ellos tiene de salida por debajo del balón más distal (tubo blanco) y el otro se abre por 8 orificios existentes entre ambos balones (tubo azul). De los dos balones, el proximal (40-100 cc) se queda alojado en hipofaringe y al ser hinchado impide el reflujo de aire durante la ventilación, y el distal (40-85 cc) que normalmente queda alojado en esófago y al inflarse impide el paso de contenido gástrico a la vía aérea, pudiéndose introducir una sonda gástrica. Por el contrario, si se aloja en tráquea va a producir un aislamiento de la misma, pudiéndose ventilar a su través.

Está disponible en dos modelos de diferente tamaño: 37 French SA (Small Adult) y 41 French. El criterio para saber cuál modelo utilizar en cada paciente es la estatura, de modo que se ha sugerido que el modelo 37 F se use en pacientes entre 1.22 y 1.85 m (aunque estudios recientes demuestran que es útil para todo tipos de adultos) y el modelo 41 F en pacientes mayores de 1.85 m. no existiendo tamaños pediátricos.

PRINCIPALES INDICACIONES:

· Fallos de intubación y fallos de ventilación con bolsa y mascarilla.

· Cuando el acceso es difícil e impide la intubación

· Cuando la habilidad del personal asistencial es insuficiente para realizar la intubación endotraqueal.

· Cuando se precisa de ventilación, pero la laringe debe permanecer permeable.

Se introduce a ciegas por la boca, deslizándose por la vía aérea mientras con la otra mano se hace una tracción mandibular deprimiendo al mismo tiempo con el pulgar la lengua. No es preciso realizar hiperextensión cervical, por lo que es de gran utilidad en la asistencia a pacientes con lesiones cervicales. Aunque esta técnica es exitosa especialmente en urgencias, si se usa un laringoscopio para abrir la boca e insertarlo bajo visión directa se evitaría lesionar inadvertidamente la mucosa faríngea o la glotis.

Una vez introducido, se inflan ambos balones (primero el proximal) y se ventila por el tubo azul, al tiempo que se auscultan los pulmones. Si, como es habitual, se ha introducido en esófago, se oirá murmullo alveolar, o por el contrario si se ha introducido en tráquea, no se oirá murmullo alveolar y se oirá cómo entra aire en estómago, por lo que en estos casos debemos ventilar por el tubo blanco.

La inserción a ciegas puede facilitarse doblando la porción distal entre ambos balones por algunos segundos (maniobra de Lipp), lo que aumenta su curvatura. Otra técnica consiste en dirigir el extremo distal hacia la pared posterior de la hipofaringe.

En relación con la intubación endotraqueal clásica, la técnica del Combitubo tiene algunas diferencias notables:

1) La cabeza del paciente no requiere ser puesta en la clásica “posición de olfateo” recomendada para la intubación endotraqueal. La cabeza del paciente debe permanecer en posición neutral, característica que permite el uso del Combitubo en el trauma cervical. Sin embargo, algunos investigadores prefieren extender la cabeza.

2) El operador puede ubicarse ya sea:

· Detrás del paciente, especialmente si se usa un laringoscopio

· Al lado de la cabeza del paciente

· Cara a cara, con el operador ubicado al lado del tórax del paciente

En estas tres posiciones es necesario insertar el ETC con un movimiento curvo en dirección dorsocaudal.

A modo de reflexión sobre la secuencia de inflado de los balones del ETC, es importante destacar que aunque el fabricante recomienda inflar primero el balón traqueoesofágico y luego el balón faríngeo, otros autores prefieren usar la secuencia inversa, especialmente en pacientes con estómago lleno. Esta secuencia permitiría sellar primero el esófago ante una eventual regurgitación masiva de contenido gástrico. El argumento del fabricante es que el Combitubo sólo funciona bien con la secuencia de inflado que recomienda porque el balón faríngeo perdería su propiedad de auto-ajuste de la vía aérea si se usa la secuencia inversa. Este controversial punto no está del todo dilucidado; sin embargo, la posibilidad de ventilar al paciente siempre ha de ser prioritaria frente al riesgo de aspiración. Como el Combitubo es un dispositivo que generalmente se usa cuando la intubación endotraqueal falla o no es posible, el tratar de evitar la aspiración de contenido gástrico pasa a ser un objetivo secundario.

4.- APLICACIONES Y VENTAJAS

El Combitubo es una alternativa efectiva a los métodos tradicionales de intubación/ventilación. Está incluido en los algoritmos de manejo de la vía aérea de la Sociedad Americana de Anestesiología, del Consejo Europeo de Reanimación y de la American Heart Association. Esta última entidad le ha otorgado recientemente la calidad de recomendación clase IIa para el manejo de la RCP. Ha sido activamente incorporado a los equipos de emergencia y rescate móvil, y en la literatura se describe su utilidad para el manejo extrahospitalario de la vía aérea por paramédicos de rescate en diferentes escenarios (16, 24). En los dos únicos estudios comparativos entre el Combitubo, máscara laríngea y otros dispositivos (EGTA y PTLA) en rescate extrahospitalario por paramédicos, el Combitubo muestra una tasa de éxito en inserción/ventilación superior a los otros dispositivos. El Combitubo tiene un amplio espectro de aplicaciones y ventajas. Aquellos que pueden beneficiarse de su uso incluyen anestesistas, médicos de urgencia, enfermeras, etc.

En muchos casos, la RCP debe hacerse en lugares con pocos recursos a la mano, recintos poco iluminados, o con acceso difícil a la cabeza del paciente (atrapado en el asiento de un vehículo accidentado). De esta forma, la técnica de inserción a ciegas del Combitubo permite que pueda ser utilizado con una alta probabilidad de éxito por operadores poco experimentados y en una diversidad de situaciones.

El Combitubo ha sido usado exitosamente en pacientes con traumatismo craneoencefálico, fracturas faciales y mandibulares y traumatismo cervical. En pacientes con la faringe ocupada por sangre (sangrado maxilofacial masivo) o vómito, la incapacidad de visualizar las cuerdas vocales que impide la intubación traqueal es una de las principales indicaciones del Combitubo. En estos pacientes, el balón faríngeo evita la aspiración de sangre proveniente de la nasofaringe.

Por otro lado, si el paciente requiere de una vía aérea definitiva una vez estabilizada la situación que motivó el uso del Combitubo y tiene una vía aérea normal, es posible intubar directamente la tráquea sin retirar previamente el dispositivo. Al desinflar el balón faríngeo, se puede insertar un laringoscopio entre el Combitubo y la lengua, e intubar directamente la tráquea. Este mismo procedimiento se puede realizar con la ayuda de un laringoscopio, especialmente si la indicación del Combitubo fue intubación difícil.

Otro aspecto destacable es que el Combitubo no requiere fijación adicional para mantenerse en su posición debido a que el balón faríngeo inflado se ancla detrás del paladar duro. Esto es de mucha utilidad en el traslado del paciente puesto que otorga un elemento adicional de seguridad de que la ventilación no tendrá riesgo de interrumpirse por desplazamiento del Combitubo, a diferencia de lo que puede ocurrir con el tubo endotraqueal o con la mascarilla laríngea. El riesgo de aspiración es mínimo pues el balón traqueoesofágico sella la tráquea o el esófago según su ubicación al ser insertado. Una eventual regurgitación de contenido gástrico seguiría la ruta que le ofrezca menos resistencia; es decir, el lumen traqueoesofágico, y no se escurriría alrededor del balón para pasar a la faringe y luego a la tráquea.

El Combitubo es el único dispositivo alternativo a la intubación endotraqueal que protege adecuadamente la vía aérea frente a la regurgitación de contenido gástrico.

6.- PALABRAS CLAVE

· Combitubo (COMBITUBE)

· Tubo esófago-traqueal (ESOPHAGEAL-TRACHEAL TUBE)

· Mascarilla laríngea (LARYNGEAL MASK)

· Intubación (INTUBATION)

· Vía aérea (AIRWAY)

7.- RESUMEN

El “Combitubo” se ha establecido firmemente en Europa como dispositivo para el abordaje de la vía aérea difícil y la reanimación cardiopulmonar realizados por personal no especialista. Tiene ventajas y desventajas concretas, pero lo más importante es quizá familiarizarse con su uso. Al contrario que la liberación de la vía aérea con mascarilla laríngea que se emplea habitualmente cómo alternativa a la intubación, el “Combitubo” sólo se emplea ocasionalmente en circunstancias difíciles. Todos los expertos en tratamiento de la vía respiratoria deberían conocer varias vías aéreas auxiliares y confiar en que sabrán utilizar la mejor de que dispongan en tiempo de crisis. Por ello, deberían conocer a fondo el “Combitubo”. En este artículo describimos el “Combitubo” y hacemos una recopilación de sus principales indicaciones y ventajas con respecto a otras alternativas.

The Combitube is firmly established in Europe as a device for addressing the difficult airway and cardiopulmonary resuscitation performed by non-specialist. It has specific advantages and disadvantages, but perhaps most importantly, familiar with its use. Unlike the release of the laryngeal mask airway is commonly used as an alternative to intubation, the "Combitube" is only used occasionally in difficult circumstances. All experts in treatment of airway airways should be aware of several assistants and I trust you will use the best available to them in time of crisis. Therefore, they should know in depth the "Combitube. This article describes the "Combitube" and make a compilation of its main indications and advantages over other alternatives

8.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Frass M. Use of the Combitube in resuscitation and trauma. Trauma Care 1999;9(1):24-6.

2. Gomar C. El tratamiento de la vía aérea difícil es uno de los aspectos deficitarios de la formación de anestesiólogos. Rev. Esp. Anestesiol. Reanim. 1996; 43(4):121-122.

3. Frass M. The Combitube: Esophageal/Tracheal Double Lumen Airway. En Jonathan L. Benumof (Ed): Airway Management-Principles and Practice. St. Louis, USA, Mosby, 1996, 444–454.

4. Urtubia RM, Aguila CM. Combitube™: A new proposal for a confusing nomenclature. Anesth Analg 1999; 89(3):803.

5. D. A. Gabbott. “El combitubo”. Su papel en el abordaje de la vía respiratoria y la reanimación. Rev. Emergencias y catástrofes. 2001. Vol. 2 (3), 141-144.

|

|

| |

Anestesia epidural,parir sin dolor |

|

|

|

La anestesia epidural supone una opción para evitar el temido dolor del parto. Este tipo de analgesia actúa reduciendo la sensibilidad en la parte inferior del cuerpo, lo que disminuye considerablemente el malestar provocado por las contracciones. Sin embargo, también tiene sus riesgos que deben conocerse.

Una de cada cinco mujeres españolas de entre 23 y 45 años considera insuficiente la información que existe sobre el uso de la anestesia epidural en el parto, y el 40 por ciento opina que el médico no informa de manera amplia y clara sobre la misma. Éstos son algunos de los resultados de una investigación, realizada por la Sociedad Española de Anestesiología, reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR), y presentada recientemente.

Así, según este trabajo, realizada en 1.000 mujeres españolas, el 63,8 por ciento aseguró tener un conocimiento suficiente sobre este tipo de anestesia, y un 10 por ciento manifestó no saber nada. Las que sí conocían su uso afirmaron que entre sus fuentes de información estaban, además del médico, las experiencias de familiares o personas cercanas.

El psicólogo y autor de la investigación, Luis Fernando Vilchez, destacó que llama la atención que en la mayoría de los casos el tema de la anestesia epidural no se aborde en las sesiones de preparación al parto, y gran parte de las encuestadas opinan que sólo algunos centros hospitalarios tienen el personal y los medios adecuados para la aplicación de la epidural en el parto.

En cuanto a los miedos y preocupaciones específicas sobre la aplicación de este tipo de anestesia, el 40 por ciento de las mujeres temen posibles secuelas o efectos secundarios, el 16 por ciento tiene miedo a una mala aplicación o a que no haga efecto, según el estudio, que también reveló un nivel de satisfacción alto entre las que habían sido intervenidas con epidural. No obstante, una de cada diez encuestadas manifestaron que su experiencia había sido "peor de lo esperado".

Sin embargo, y a pesar de estos datos negativos, la mayoría de las mujeres preguntadas al respecto señaló que "se trata de un avance extraordinario para la mujer", un avance que, a pesar del tiempo que lleva aplicándose, aún desata mucha controversia.

¿Cómo se administra este tipo de anestesia?

|

La anestesia epidural es sólo uno más de los procedimientos analgésicos que existen y que se utilizan para eliminar parte del sufrimiento derivado de un parto. Se administra a través de un pequeño catéter que se coloca en la región baja de la espalda, en la zona lumbar, entre la cuarta y quinta vértebra. Antes de realizar la punción, se lava y se desinfecta la zona y se aplica un poco de anestesia local.

Mediante una pequeña aguja guía se introduce el catéter y a través de este tubito se van suministrando los fármacos de la anestesia. En general, el efecto calmante suele tardar entre 10 y 20 minutos en aparecer y su acción es gradual porque tiene que 'alcanzar' a varios nervios.

Antes de administrar la anestesia, la mujer es sometida a un riguroso análisis para descartar cualquier posible contraindicación. La combinación de fármacos empleados en la epidural varía según cada especialista, pero generalmente se emplean sustancias de la familia de las caínas (bupivacaína, lidocaína, meperidina, procaína y morfina). También se puede administrar epinefrina, que actúa como vasopresor o constrictor y prolonga la acción del anestésico sin muchos efectos secundarios.

Si no existen contraindicaciones graves (que la madre tenga la tensión baja, escoliosis o hernias discales graves, alteraciones de coagulación o alergia a los medicamentos), la epidural permite reducir considerablemente el dolor sin eliminar del todo la consciencia materna, de manera que ella pueda colaborar en el trabajo del parto y seguir las instrucciones de quienes la están atendiendo.

Sin embargo, a pesar de que la anestesia epidural facilita considerablemente el parto, este método anestésico ha suscitado bastante polémica entre las potenciales beneficiarias e incluso, entre la propia comunidad científica.

|

Posibles riesgos

|

Las razones básicas de estos recelos se centran en el posible daño que causa la anestesia al bebé, los riesgos para la madre y la afectación sobre el resultado del parto, si bien la anestesia epidural que se administra en la actualidad, ha mejorado mucho con respecto a las primeras, que empezaron a utilizarse hace ya varias décadas.

Según los expertos, la posibilidad de complicaciones que dañen o lesionen al bebé es muy bajo, aproximadamente un caso por cada 3.000 ó 4.000 nacimientos, lo que hace de este método una práctica segura para el niño.

En cuanto a los riesgos añadidos para la madre, se estima que aproximadamente el 1 por ciento de las parturientas experimenta efectos secundarios, tales como dolor de cabeza, descenso de la presión arterial, mareos o sensación de dificultad al respirar, aunque los beneficios obtenidos parecen compensarlos. Además, la punción no tiene por qué ser dolorosa para la madre, puesto que la zona lumbar en la que se realiza es anestesiada previamente.

Las contraindicaciones de esta técnica se dirigen a aquellas mujeres que padecen algún trastorno importante de la coagulación, una infección grave o una enfermedad neurológica. También se desaconseja si la parturienta presenta una desviación grave de columna vertebral, o ha sido previamente intervenida en esta región.

|

La relación epidural-cesárea

Una de los polémicas que más controversia ha levantado entre la comunidad científica es que la relaciona la epidural con un mayor número de cesáreas. Esta premisa es la base de que en la mayoría de los hospitales la inyección que acaba con el dolor de la madre no se administre hasta que la paciente no dilata cuatro o cinco centímetros, sobre todo cuando se trata del primer embarazo. Hasta entonces, a las parturientas no les queda más remedio que aguantar el dolor de las contracciones.

Las guías clínicas han justificado durante años esta espera amparándose en varios estudios que establecían una relación entre la inyección epidural antes de esa dilatación y un mayor riesgo de partos por cesárea. Sin embargo, una nueva investigación asegura ahora que no hay ninguna razón para sufrir esa espera.

Según publica la revista "New England Journal of Medicine", la epidural puede administrarse antes de la dilatación aconsejada sin un mayor riesgo de cesárea. Médicos del Hospital Memorial Northwestern (Chicago, EE.UU.) han llegado a esta conclusión tras estudiar a 750 mujeres de parto que dividieron en dos grupos diferentes. Uno de ellos compuesto por mujeres que habían recibido la inyección como primera opción y antes de llegar a los cuatro centímetros de dilatación. El segundo, formado por las pacientes que recibieron la epidural tras cuatro centímetros de dilatación.

Los médicos observaron que los partos eran más cortos en el grupo de la epidural en comparación con aquellas mujeres que recibieron el calmante estándar, una inyección de hidromorfina, y no se puso la epidural hasta después de la dilatación de cuatro centímetros.

Además, Los investigadores explican que los bebés cuyas madres habían accedido pronto a la epidural mostraron mejores resultados en el "Apgar", el test que se les hace a los recién nacidos un minuto después del alumbramiento. Esta prueba evalúa el estado inicial del recién nacido, midiendo niveles cardiacos, respiración, tono muscular, respuesta refleja y aspecto en general.

Además, los autores vieron que en ambos casos el número de cesáreas que se practicaron fue similar, lo que quiere decir que la epidural no influye en ellas, y que el sufrimiento de las parturientas puede acabar mucho antes.

20 SEP 10 | Ha 'nacido' la Teleanestesia

Los primeros casos de anestesia a distancia

Innovación tecnológica. |

El Mundo, España

|

Patricia Matey | Madrid

Thomas Hemmerling, de la Universidad MacGill (Montreal, Canadá), pasará a la historia por ser el primer anestesista que logra, literalmente, 'dormir' a un grupo de pacientes por videoconferencia. De sus manos, en colaboración con las de especialistas de la Universidad de Pisa (Italia), ha 'nacido' la Teleanestesia, tras anestesiar a 20 pacientes que iban a ser intervenidos de tiroides en Italia sin moverse de su 'centro de operaciones' canadiense.

Todo gracias a un nuevo sistema automatizado, bautizado como 'McSleep' (nombre escogido a raíz de la famosa serie televisiva 'Anatomía de Grey'). Consiste, en realidad en un ordenador, con el software de control y monitorización de la anestesia, una consola de comunicaciones, tres bombas de infusión independientes de fármacos (una para administrar el hipnótico, otra el relajante muscular y la última la analgesia) y cuatro cámaras con conexión a Internet de banda ancha mediante Skype.

La idea no es nueva. Fernando Gilsanz, jefe del Servicio de Anestesiología y Reanimación del hospital madrileño La Paz, asevera que "desde los años 70 se están desarrollando sistemas automatizados que permitan administrar fármacos y medir sus efectos, que es lo que en realidad también ejecuta el que se acaba de probar al otro lado del Atlántico. Se trata de una línea de investigación interesante, aunque de momento son pocos pacientes y aún no ha recibido la aprobación de la agencia estadounidense del medicamento, la FDA".

Hemmerling reconoce a ELMUNDO.es que "todo el proyecto fue un desafío. El concepto se basa en el uso común de los medios de comunicación, Internet de banda ancha, vídeo-conferencia, la diferencia horaria, lingüística, así como la médico-cultural. Escogimos cuidadosamente cada paso de la puesta en práctica de la nueva técnica con nuestros colaboradores del Departamento de Anestesia de la Universidad de Pisa. El equipo de investigación italiano, liderado por el doctor Zaouter, fue entrenado específicamente y entre todos hemos realizado los esfuerzos necesarios para demostrar que sí es posible realizar la anestesia trasatlántica de forma segura y con la más elevada calidad".

'McSleep'

"Gracias a tres de las cuatro cámaras instaladas en el quirófano controlamos los parámetros de los pacientes a distancia, como el ritmo respiratorio, los signos vitales (frecuencia cardiaca y saturación de oxígeno) y las imágenes en directo de la cirugía. La cuarta cámara se dejó a propósitos especiales", relata el experto.

Para manipular los diversos componentes de la anestesia general, el sistema automatizado mide tres parámetros diferentes que aparecen en un nuevo monitor integrado de la anestesia: la profundidad de la hipnosis a través del análisis del electroencefalograma, el dolor a través de una escala de dolor, llamado AnalgoscoreTM y la relajación muscular. "Todos estos sistemas han sido desarrollados por nuestro Grupo de Investigación de Tecnología Inteligente de Anestesia (ITAG, sus siglas en inglés)". El sistema administra los medicamentos apropiados que utilizan bombas de infusión convencionales, controladas por un ordenador portátil al que 'McSleepy' está instalado", agrega.

Mediante el "uso de estos tres parámetros por separado y complejos algoritmos, el sistema automatizado calcula más rápido y con mayor precisión que una persona el tratamiento adecuado para cada momento de la anestesia. Así los anestesiólogos pueden centrarse más en otros aspectos de la atención directa al paciente. Una característica adicional es que el sistema se puede comunicar con los anestesistas con sistemas digitales personales (como la PDA), facilitando el seguimiento a distancia y el control de los anestésicos", añade.

El anestesista canadiense anuncia que se van a llevar a cabo más intervenciones aunque en esta ocasión "el paciente estará en un quirófano de Montreal y la inducción de la anestesia se realizará desde Pisa. Tenemos previsto aplicar la técnica a un mayor número de pacientes: unos 200".

Pocos dudan de las ventajas de su sistema. Es el caso de Javier Ariño, anestesista del Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid. "Gracias a esta técnica y con solo contar con personal entrenado en anestesia que sepa entubar, como sucede en EEUU y algunos países de Europa, se pueden llevar a cabo operaciones en lugares remotos, donde no haya anestesistas como un barco o en misiones de la NASA. Es especialmente importante para países en desarrollo, como África, que no poseen suficiente personal".

De la misma opinión se muestra su 'inventor'. "En muchas zonas del mundo, hay una falta de especialistas y la atención al paciente se realiza por personal de enfermería o incluso no médico. Nuestra forma de teleanestesia ofrece la misma calidad y seguridad de cualquier inducción de analgesia, independiente de un lugar o del tiempo".

Defiende, además, que "los beneficios de combinar el concepto de anestesia automatizada con videoconferencias, con el control remoto de la anestesia y todos sus parámetros radica en que, incluso, cuando la función de Internet se desvanece por un breve espacio de tiempo, el sistema automatizado todavía sigue funcionando hasta que se restablezca la conexión a la red".

Las dudas

Reconoce, no obstante, que "todavía se seguirá necesitando la asistencia de un equipo local en la sala de intervenciones que cree los accesos a la vía intravenosa del paciente y proceda a la inserción de un tubo endotraqueal".

Para Fernando Gilsanz es prematuro asegurar "que la teleanestesia sea ya una realidad. La telemedicina, como por ejemplo el envío de imágenes radiológicas de un país a otro para su valoración, existe, pero en el caso de los actos terapéuticos (una operación) lo veo más complicado, aunque es una buena línea de investigación".

El doctor Hemmerling defiende que parte del futuro de la anestesia a distancia es la posibilidad "de realización de parte del cheque preoperatorio sin que el paciente tenga que acudir al hospital. En el ensayo, evaluamos el estado de las vías respiratorias del paciente y su historial médico, también por videoconferencia".

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Hoy habia 1 visitantes (2 clics a subpáginas) ¡Aqui en esta página!

Copyright Casanova

|

|

|

|

|

|

|

|